桜の開花宣言も出され、いよいよお花見シーズンの到来です。

桜はどこにも、咲いていますが、名所と呼ばれる場所には行ってみたいものです。

東京には、江戸時代の花見の名所が多数あり、現在にも続いています。

上野・浅草・隅田川堤・品川の御殿山そして、北区にある飛鳥山です。

今回は、その中でも、東京都北区飛鳥山公園について紹介します。

なぜ飛鳥山が桜の名所に?

飛鳥山といえば都内でも人気の桜の名所です。

上野や浅草は歴史のある観光地ですが、飛鳥山は普段は馴染みの無い方も多いかもしれません。

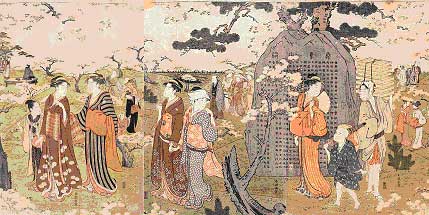

「飛鳥山公園」は、江戸時代より浮世絵の題材にもなったほどの桜の名所です。

いつごろから、飛鳥山はお花見の場所として有名になったのでしょうか?

飛鳥山公園とは?

飛鳥山公園の歴史について知りたいです

飛鳥山公園は、

1873年(明治6)の太政官布達により指定された日本で最初の公園なんです。

この時の東京府は、上野・浅草・芝・深川、飛鳥山の5つの公園を指定しています。

明治時代に公園に指定されるということは、その前から利用されていたのかな?

飛鳥山に人々が訪れるようになったのは、江戸時代からです。

八代将軍徳川吉宗が桜を植えて開放し、庶民の憩いの場として利用されてきました。

平安時代の末期に、この飛鳥山辺りは豊島氏が支配していました。

豊島氏が紀州・今の和歌山県の熊野から勧請したといわれるのが、「飛鳥明神」と「王子権現」です。

その「飛鳥明神」より「飛鳥山」という地の名前の由来が来ているようです。

飛鳥明神は、豊島氏が太田道灌に滅ぼされた際に一時衰退してしまいますが、

その後、徳川家光の時代に、王子権現の境内に飛鳥明神が再建されました。

現在は飛鳥明神は焼失しており、飛鳥山公園の北端の石垣に、飛鳥明神のものとされる狛犬が残されているのみです。

飛鳥山公園の桜の種類

現在の飛鳥山公園には、ソメイヨシノを中心に約650本の桜が植えられています。

そのうち、ソメイヨシノ(染井吉野)は約 400 本。

開花時期は 3 月下旬から4 月上旬ころです。

●飛鳥山の桜の種類

ソメイヨシノ・カンザン・サトザクラ・シダレザクラ・ヤエザクラ・ウコン・ギョイコウ

ジュウガツザクラなど様々な種類の桜が楽しめます。

王子駅から続く道沿いには、カンザン、フクロクジュ、ウコンなど遅咲きの八重桜などもあり、

時期をずらして長く桜を楽しむことができます。

桜と言えばソメイヨシノのイメージですが、

江戸時代、徳川吉宗が飛鳥山に植えた桜は「ヤマザクラ」でした。

江戸に植えられた桜のもとは、ほとんどが奈良の吉野山から移植したもので、

参勤交代によって、桜の品種の交流も行われていたようです。

「名所」飛鳥山の誕生

飛鳥山が桜の名所として親しまれるようになった、きっかけは何かありますか?

徳川吉宗が1720年(享保5)に、江戸城の吹上にて育てられた、

約1270本の桜の苗木を植え、整備をしたことに始まります。

桜の木が増えてくると、

「水茶屋」というお茶を飲んで休息できる店を許可して、

庶民に開放しました。

飛鳥山からは、眺望もすばらしく、北に筑波山・西に富士山を見ることができます。

また、付近には王子稲荷などの社寺や滝など、四季を通じて楽しめる見どころがある場所でした。

そのため、飛鳥山を含めた今の北区の王子や滝野川周辺は、

江戸近郊の行楽地として庶民に人気となり、発展していきました。

画像:「飛鳥山花見」勝川春潮/天明期(1781~88)/北区飛鳥山博物館所蔵

そして、飛鳥山での花見は、それまで禁止されていた、

飲酒・仮装・唄・踊りといったことが許されるようになりました。

この飛鳥山の花見では、身分の差や貧富の差に関係なく、無礼講で楽しむことができました。

また、「土器(かわらけ)投げ」という、飛鳥山の崖の上から素焼きの小皿を投げるという遊び

が流行しました。

飛鳥山で花見ができるのは、吉宗のおかげ

徳川吉宗が飛鳥山の地に桜を植えたことが、現在の飛鳥山公園のもとになっています。

吉宗はなぜ、飛鳥山に桜を植えて、庶民に開放したのでしょうか?

江戸時代の花見は、現在と違いがあったのでしょうか?

江戸時代の花見

桜の花をめでる花見は、

豊臣秀吉の吉野の花見(1594年)や、醍醐の花見(1598年)などが有名で、桃山時代から盛んでした。

しかし、江戸時代以前の花見は、上流階級の人にだけ許されたものでした。

江戸時代初期の桜の花見というのは、1本の桜の木を鑑賞することが多く、

沢山の桜の木が群生する場所は、上野くらいしかありませんでした。

桜の名所・上野は寛永寺の境内。

江戸時代、庶民にも開放されいてましたが、

今の花見のように歌ったり、騒いだりすることは禁止。

また、利用時間も昼間に限られていて、自由に遊べませんでした。

吉宗が庶民の花見をすすめた訳

当時の江戸では、放火が多く、町は不安でした。

徳川吉宗は、人々の心を安定させるためには、

庶民が日頃のうっぷんを発散できる娯楽が必要と考え、そして花見を選んだと言われています。

吉宗は、庶民が行楽できる場所をつくるために、

飛鳥山・品川の御殿山・隅田川堤・小金井堤などに桜を植えて花見の名所にしました。

特に、飛鳥山の桜は、桜の名所地では禁止されていた「酒宴」が認められたため、上野よりも人気となり、評判となりました。

また、この吉宗の時代に、桜の名所に花見に行く際、

かまぼこ・卵焼きなどがはいった「花見弁当」をもって花見へ出かける習慣も生まれました。

しかし、当時の庶民にとっては、かまぼこや卵は高価でしたので、代用品で楽しんでいました。

飛鳥山の桜まつり

飛鳥山公園では、桜の開花に合わせて毎年、桜まつりやライトアップが開催されています。

2025年の飛鳥山桜まつり

開催日時:2025年3月29日(土)11:00~17:30 30日(日) 10:00~17:00

開催場所:北区立飛鳥山公園

地域の商店や北区の名品などを中心に、飲食出店・物産出店・グルメキッチンカーなど、40店を超える出店が予定されています。

また、飛鳥舞台ではステージアトラクションとして「飛鳥華舞台」が開催。

琉球エイサー、和太鼓、ダンス、日本舞踊などが上演されます。

※雨天決行。雨天の場合、一部の舞台アトラクションが休演になる可能性があります。

2025年は、桜が開花してから散るまでの期間が短いと言われています。

東京は、3月24日に開花宣言がありました。

桜の花の見ごろは、約一週間ほど。

桜祭り期間は、ちょうど桜が見られそうです。

飛鳥山の桜ライトアップ

2025年の飛鳥山の桜ライトアップについては、まだ発表されていません。(3/25現在)

ちなみに、2024年の開催は下記でした。

開催日時:2024年3月20日(水)~4月7日(日)17:30~21:00 ライトアップ

これまでのライトアップは、「王子夜桜街道」と呼ばれる、飛鳥山公園・音無親水公園の

桜をメインにライトアップされていましたが、今年公園全体のライトアップに加えて、

音無橋をメインに、今までにないような、ライティングカラーが繰り広げられるようです。

昼間と夜の桜はまた、違った雰囲気が味わえます。

ライトアップ期間は長めになっていますので、満開の桜を楽しめるかもしれません。

まとめ

飛鳥山のお花見情報や、江戸時代からの花見の名所としての由来などを紹介しました。

飛鳥山へのアクセスは・・・

JR京浜東北線・王子駅南口 徒歩約5分

東京メトロ南北線・西ヶ原駅 徒歩約7分

都電荒川線・飛鳥山停留所 徒歩約3分

と、駅から近いですが、

JR京浜東北線・王子駅中央口から飛鳥山までは、急な階段で高低差があり、すこし大変かもしれません。

飛鳥山モノレール(アスカルゴ)で階段を使わずに飛鳥山に登ることもできます。

(運行時間10:00~16:00)乗車時間:約2分・料金:無料

※ただし、お花見シーズンは、アスカルゴの乗車のために、長い列ができます・・・。

せっかくなので、時間をかけて徒歩とアスカルゴと両方利用してみても楽しいでしょう。